|

|

| |

| Русская поэзия начала - середины XX века | Павел Васильев | ||

Павел Васильев

1910-1937

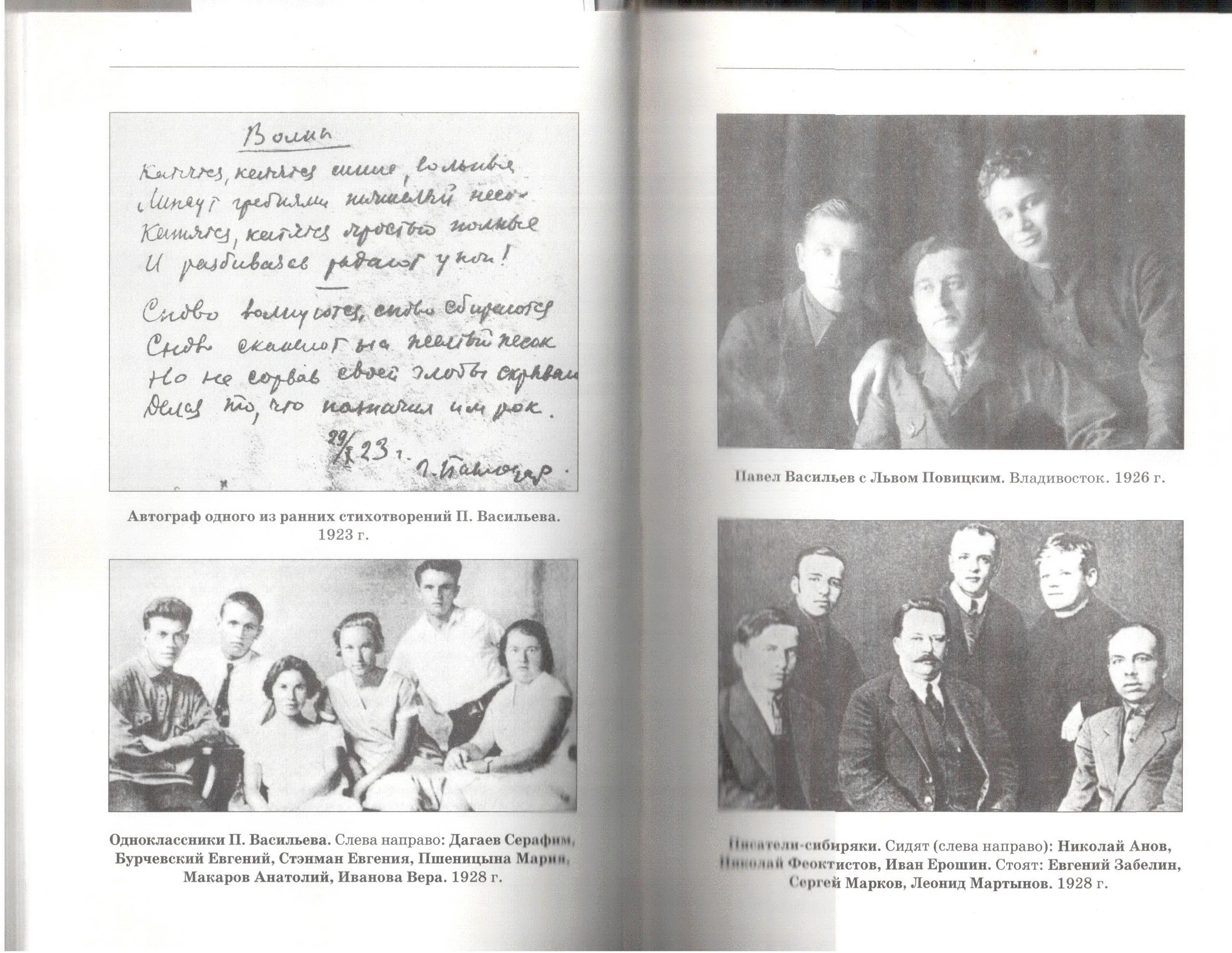

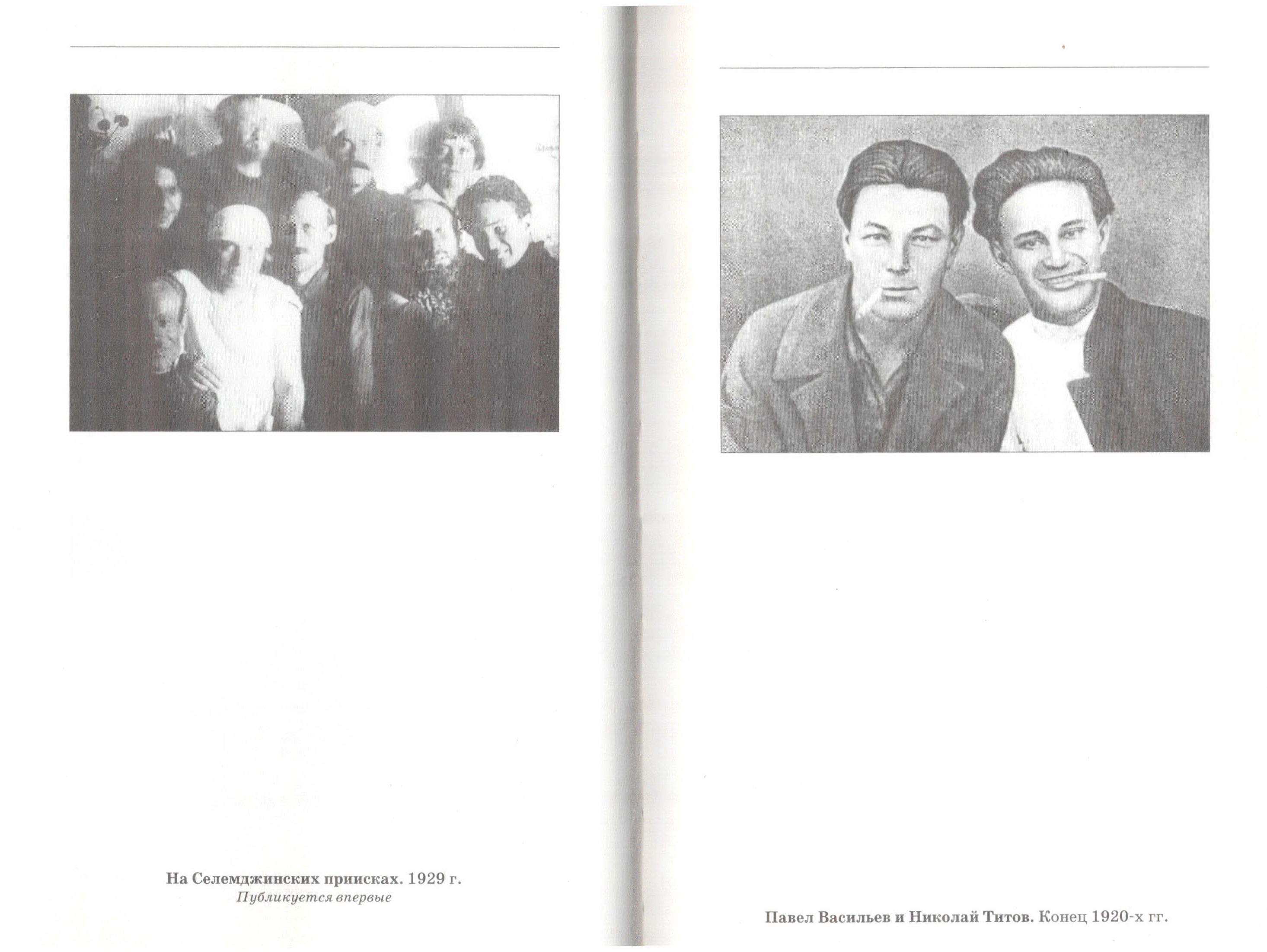

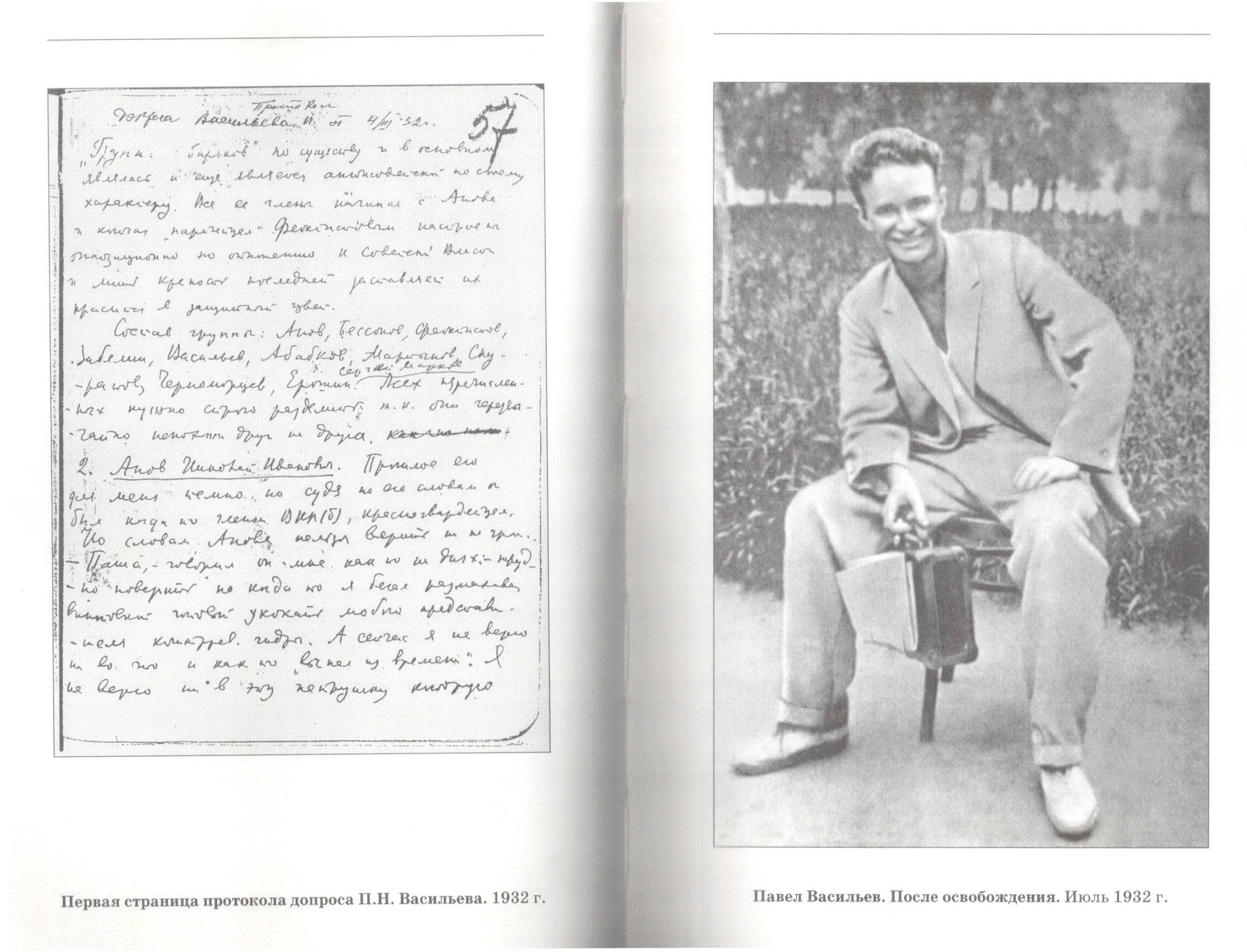

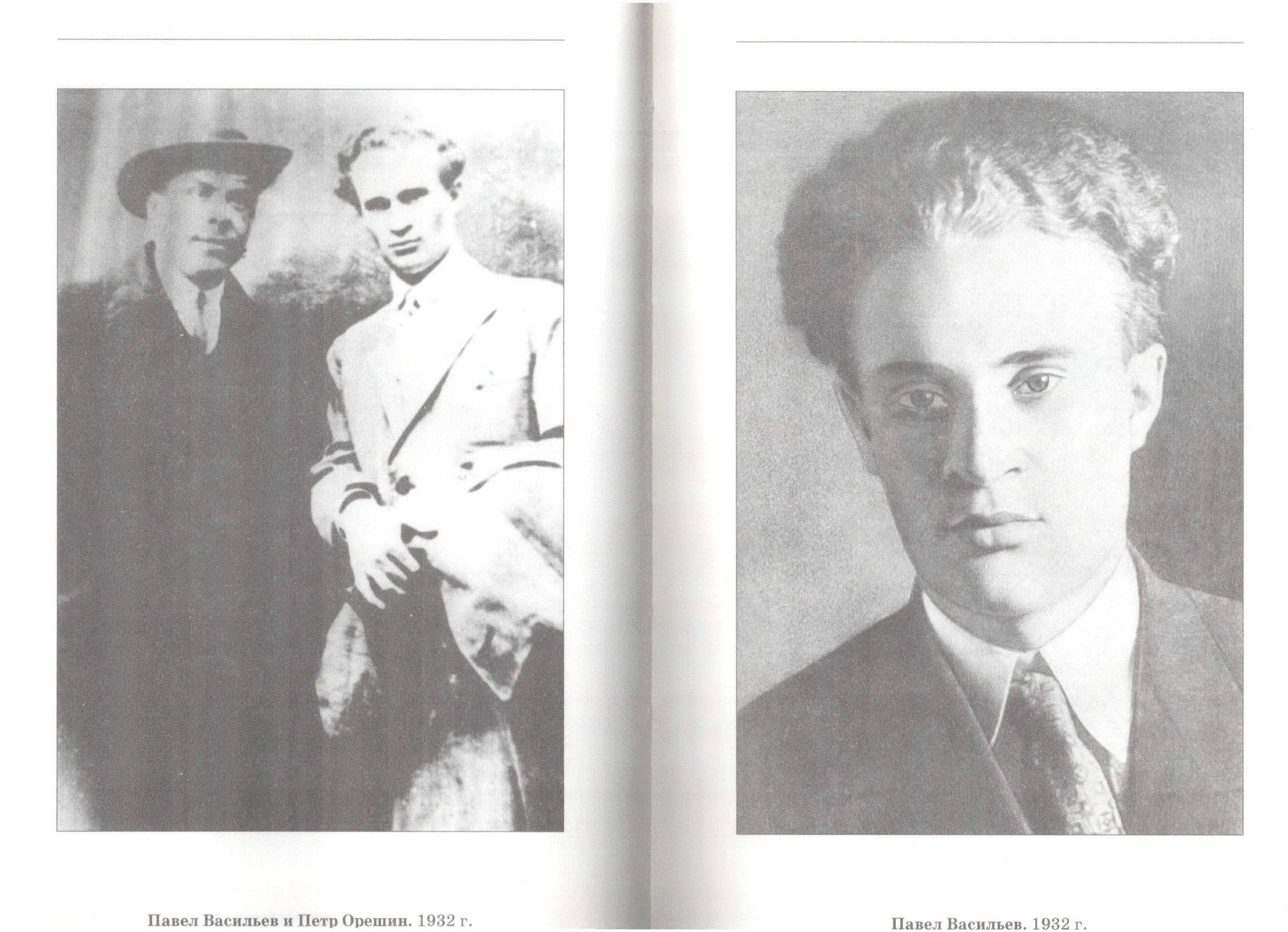

Павел Николаевич Васильев (1910-1937) – русский поэт, по уточненным краеведами в 1984 году данным, родился 5 января 1910 года (по новому стилю) в Российской империи, в городе Зайсан Семипалатинской губернии на границе Восточного Казахстана с Китаем, в семье учителя математики. Рос в разных городах Прииртышья, в Павлодаре закончил среднюю школу. С 16 лет путешествовал по Сибири, где и начал серьёзно писать стихи. В 1927 году уехал в Москву, где приобретает известность, успев написать 10 эпических поэм: «Песня о гибели казачьего войска», «Лето», «Август», «Соляной бунт», «Одна ночь», «Кулаки», «Синицын и Со», «Принц Фома», «Женихи», «Христолюбовские ситцы» и множество лирических стихотворений. При жизни публиковался, в основном, в газетах и журналах. Широкая публикация сочинений Васильева началась лишь в 1956 году после посмертной реабилитации поэта, объявленного «врагом народа».

Подробнее...

Павел Николаевич Васильев (1910-1937) – русский поэт, по уточненным краеведами в 1984 году данным, родился 5 января 1910 года (по новому стилю) в Российской империи, в городе Зайсан Семипалатинской губернии на границе Восточного Казахстана с Китаем, в семье учителя математики. Рос в разных городах Прииртышья, в Павлодаре закончил среднюю школу. С 16 лет путешествовал по Сибири, где и начал серьёзно писать стихи. В 1927 году уехал в Москву, где приобретает известность, успев написать 10 эпических поэм: «Песня о гибели казачьего войска», «Лето», «Август», «Соляной бунт», «Одна ночь», «Кулаки», «Синицын и Со», «Принц Фома», «Женихи», «Христолюбовские ситцы» и множество лирических стихотворений. При жизни публиковался, в основном, в газетах и журналах. Широкая публикация сочинений Васильева началась лишь в 1956 году после посмертной реабилитации поэта, объявленного «врагом народа».

Подробнее...

Фотоальбом

Песня «Снегири»

Исполняют Юрий Назаров и Людмила Мальцева

|

Сортировать:

|

|

по популярности

|

|

|

1.

Песня «Снегири»

Исполняют Юрий Назаров и Людмила Мальцева

2.

Виктор Баранов. Замолкни и вслушайся в топот табунный

Песня на стихи Павла Васильева

3.

110-летию со дня рождения поэта Павла Васильева

Фильм создан Домом-музеем поэта Павла Васильева (г. Павлодар, Казахстан). 2020 год

СТИХИ

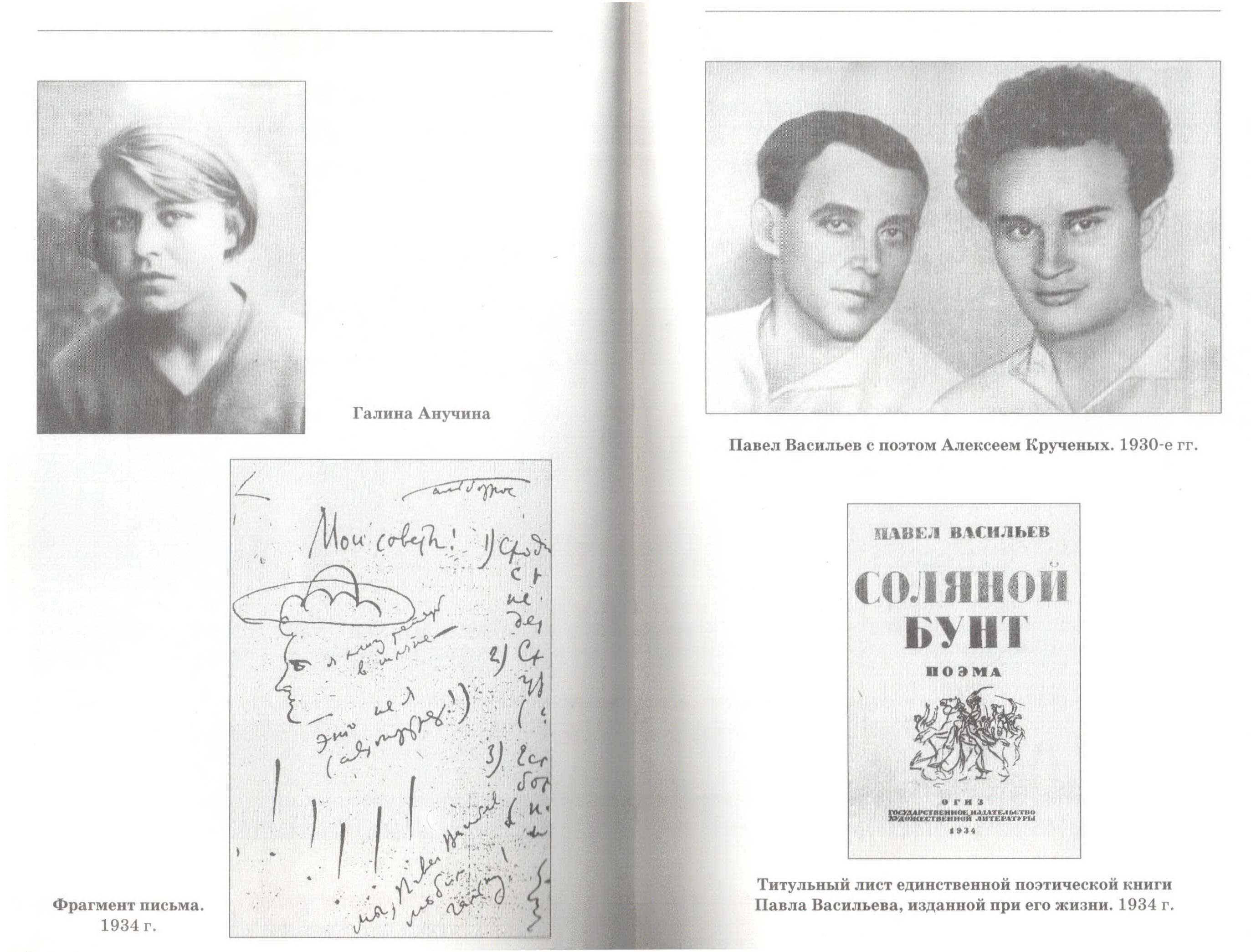

СОЛЯНОЙ БУНТ (М., 1934)

Часть первая

1. СВАДЬБА

Желтыми крыльями машет крыльцо,

Желтым крылом

Собирает народ,

Гроздью серебряных бубенцов

Свадьба

Над головою

Трясет.

Легок бубенец,

Мала тягота, —

Любой бубенец —

Божья ягода,

На дуге растет

На березовой,

А крыта дуга

Краской розовой,

В Куяндах дуга

Облюбована,

Розой крупною

Размалевана.

Свадебный хмель

Тяжелей венцов,

День — от свадебный

Вдосталь пьян.

Горстью серебряных бубенцов

Свадьба швыряется

В синь туман.

Девьей косой

Перекручен бич,

Сбруя в звездах,

В татарских, литых.

Встал на телеге

Корнила Ильич.

— Батюшки-светы! Чем не жених!

Синий пиджак, что небо, на нем,

Будто одет на дерево, —

Андель с приказчиком вдвоем

Плечи ему обмеривал.

Кудерь табашный —

На самую бровь,

Да на лампасах —

Собачья кровь.

Кони! Нестоялые,

Буланые, чалые…

Для забавы жарки

Пегаши да карьки,

Проплясали целый день —

Хорошая масть игрень:

У черта подкована,

Цыганом ворована,

Бочкой не калечена,

Бабьим пальцем мечена,

Собакам не вынюхать

Тропота да иноходь!

А у невестоньки

Личико бе-е-ло,

Глазыньки те-емные…

— Видно, ждет…

— Ты бы, Анастасьюшка, песню спела?

— Голос у невестоньки — чистый мед…

— Ты бы, Анастасьюшка, лучше спела?

— Сколько лет невесте?

— Шашнадцатый год.

Шестнадцатый год. Девка босая,

Трепаная коса,

Самая белая в Атбасаре,

Самая спелая, хоть боса.

Самая смородина Настя Босая:

Родинка у губ,

До пяты коса.

Самый чубатый в Атбасаре

Гармонист ушел на баса.

Он там ходил,

Размалина,

Долга-а

На нижних водах,

На басах,

И потом

Вывел саратовскую,

Чтобы Волга

Взаплески здоровалась с Иртышом.

И за те басы,

За тоску-грустёбу

Поднесли чубатому

Водки бас,

Чтобы, размалина,

Взаплески, чтобы

Пальцы по ладам,

Размалина,

В пляс:

Сапоги за юбкою,

Голубь за голубкою,

Зоб раздув,

Голубь за голубкою,

Сапоги за юбкою,

За ситцевой вьюгою,

Голубь за подругою,

Книзу клюв.

Сапоги за юбкою

Напролом,

Голубь за голубкою,

Чертя крылом.

Каблуки — тонки,

На полет легки,

Поднялась на носки —

Всё у-ви-дела!

А гостей понаехало полный дом:

Устюжанины,

Меньшиковы,

Ярковы.

Машет свадьба

Узорчатым подолом,

И в ушах у нее

Не серьги — подковы.

Устюжанины, мешанные с каргызом,

Конокрады, хлестанные пургой,

Большеротые, с бровью сизой,

Волчьи зубы, ноги дугой.

Меньшиковы, рыжие, скопидомы,

Кудерем одним подожгут што хошь,

Хвастуны,

Учес,

Коровья солома,

Спит за голенищем спрятанный нож.

А Ярковы — чистый казацкий род:

Лихари, зачинщики,

Пьяные сани,

Восьмерные кольца, первый народ,

И живут,

Станицами атаманя.

Девка устюжанинская

Трясет косой,

Шепчет ярковским девкам: — Ишь,

Выворожила, стерва,

Выпал Босой —

Первый король на цельный Иртыш.

Да ярковским что!

У них у самих

Не засиживалась ни одна:

Дышит легко в волосах у них

Поздняя, северная весна…

Пологи яблоновые у них.

Стол шатая,

Встает жених.

Бровь у него летит к виску,

Смотрит на Настю

Глазом суженным.

Он, словно волка, гонял тоску,

Думал —

О девке суженой.

Он дождался гульбы! И вот

Он дождался гостей звать!

За локоток невесту берет

И ведет невесту —

Плясать.

И ведет невесту свою

Кружить ее — птицу слабую,

Травить ее, лисаньку, под улю-лю

И выведать сырой бабою.

Зажать ее всю

Легонько в ладонь,

Как голубя! Сердце услышать,

Пускать и ловить ее под гармонь,

И сжать, чтобы стала тише,

Чтоб сделалась смирной.

Рядом садить,

Садовую, счастье невдалеке,

В глаза заглядывать,

Ласку пить,

Руку ей нянчить в своей руке.

— Ох, Анастасея… Ох, моя

Охотка! Роса. Медовая.

Эх, Анастасья, эх, да я…

Анастась!..

Судьба!

Темнобровая!

Я ли, алая, тебя бить?

Я ли, любая, не любить?

Пошепчи,

Поразнежься,

Хоть на столько…

— Жениху!

С невестою!

Горько!

И Арсений Деров, старый бобер,

Гость заезжий,

Купец с Урала,

Володетель

Соленых здешних озер,

Чаркой машет, смеется:

— Мало!..

Он смеется мало, а нынче — в хохот,

Он упал на стол

От хохота охать.

Он невесте, невесте

Дом подарил,

Жениху подарил — вола,

Он попов поил, звонарей поил,

Чтобы гуще шел туман от кадил,

Чтобы грянули колокола.

Ему казаки — друзья,

Ему казаки — опора,

Ему с казаком

Не дружить нельзя:

Казаки —

Зашшитники

От каргызья,

От степного

Хама

И вора!

А к окну прилипли, плюща носы,

Грудой

У дома свален народ —

Слушать, как ушел на басы

Гармонист

Знаменитый тот,

Видеть, как Арсений Деров

Показывает доброту,

Рассудить,

Что жених,

Как черт, остробров,

Рассудить Про невесту ту.

За полночь, за ночь…

Над станицей месяц —

Узкая цыганская серьга.

Лошади устали

Бубенцом звенеть…

За полночь, за ночь…

За рекой, в тальниках дальних,

Крякая,

Первая утка поднялась,

Щуки пудовые

По теплой воде

Начертили круги.

Сыпались по курятникам

Пух и помет,

И пошатывались

Петухи на нашестах,

Не кричали — зарю пили…

Свадебное перо

Ночь подметала,

Спали гости, которые не разошлись.

А жених увел невесту туда,

Где пылали розаны на ситце,

Да подушки-лебеди

В крылья не били,

Да руки заломанные,

Да такая жаркая

Жарынь-жара…

А на рассвете, когда табуны

Еще не кричали,

Не пели калитки,

Окна студеные были темны,

С дымных песков степной стороны

Дробно загрохотали кибитки.

Их окружали пыль и гром,

На лошадях

Разукрашенных,

В рыжем мыле,

Аткаменеры

Плясали кругом,

Падали к гривам и, над седлом

Приподнимаясь, небу грозили.

Красным лисьим мехом горя,

Их малахаи неслись, махая

Вялым крылом.

И неслась заря,

Красная, как их малахаи.

В первой кибитке

Хаджибергенев

Амильжан,

Хозяин,

Начальник, — он

Весь распух от жира и денег

И от покорной

Нежности жен.

У него в гостях не была худоба, —

Он упитан

От острых скул

И до пят.

На повозках кричат

Его ястреба,

И в степях

Иноходцы его трубят.

И у жен его

В волосах — рубли,

Соколиные перья — у сыновей,

Род его — от соколов и

От далеких,

Те-емных

Ханских кровей.

2. Сговор

Пал наутро первый

Крупный желтый лист,

И повеяло

Во дворы холодком.

Обронила осень

Синицы свист, —

Али загрустила

Она о ком?

А о ком ей грустить?

Птицы не улетели,

Весело дымятся

Лиственные костры,

Кружат

Ярмарочные карусели,

Режут воду шипом

Пенные осетры.

Али есть

Тоска о снегах, о зиме,

О разбойной той, когда между пнями

Пробегут березы по мерзлой земле,

Спотыкаясь, падая,

Стуча корнями?

Над крышей крашеной

Из трубы валит,

Падает подбитым коршуном

Дым.

Двор до половины

Навесом крыт,

Двор окружен бурьяном седым.

Там, в загонах дальних,

В ребрах оград,

Путами стреноженные

Волосяными,

Лошади ходят,

Рыбой скользят,

Пегие, рыжие,

Вороные!

Сена наметано до небес,

Спят в ларях

Проливные дожди овса,

Метится в самое небо

Оглобель лес,

И гудят на бочках

Железные пояса.

Устлан травой

Коровий рай,

Окружены их загоны

Долгим ревом.

Молоко по вымям их

Бьет через край,

Ходят они по землям Ковровым.

Ходит хозяйство

По землям ковровым

Перед хозяином,

Перед Деровым!

Солнце играет

В листьях кленовых,

Солнце похаживает

На дворе,

Бьет по хребтам

Тридцатипудовых

Рыжих волов, звенит на подковах

И на гусином

Крупном

Пере.

Шибко ветер

Сыплет

Частой,

Мелкою дробью

В гусиный косяк,

Утлых гусят

И гусынь грудастых

В красных сапогах

Проводит гусак.

Дом стоит на медвежьих ножках,

Трубы глухи. Из труб глухих

Кубарем с дымом летят грехи,

Пляшут стерляди над окошком,

И на ставнях орут петухи.

Дом стоит на медвежьих ножках,

И хозяин, в красных сапожках

На деревянных гнутых ногах,

В облачных самоварных парах

Бьет ладонью о крытый стол,

Бьет каблуками в крашеный пол,

Рвет с размаху расшитый ворот

К чертовой матери!.. А за окном

Старый казацкий верблюжий город

С глиняной сопкой — одним горбом.

А во дворе

Гусак идет,

Стелет шею

И крылья,

Оберегает свой

Знатный род

И свое Изобилье.

Низко над

Городом —

Облака,

Мешанные

Со снегами,

Но далека

Гроза,

Далека, —

Может быть,

За горами…

В горнице деровской

Казацкая знать,

На локоток опершись,

Дневует,

Светят лампады,

И божья мать

В блюдца на чай

Любовно дует.

Чайные глаза у нее,

Лик темнобров,

Строгая,

Чуть розовеют скулы,

Но загораживает

Деров

Божью мать: — Ясаулы!

Степняки,

Сторожа, на что ж

Наши крепости —

Наши славы, —

Курсаки, травяная

Мелкая вошь

Мутит бунт

И режет заставы?

Оспода,

На штандарте

Вашем — цари,

Ваши сабли

Не живы, что ли,

Чтоб могли

В степях дикари

Устюжаниных

Брать в дреколье?

И ярковских

Соколов брать?

Мы дождемся,

Когда каргызы

Будут, мать

Твою в перемать,

На поповских

Парчовых ризах!

Кто владеет

Степной страной?

Нынче бунт соляной, —

Так что же,

Завтра будет

Бунт кровяной?

Соль в крови —

И железо тоже!

Сторожа-станишники!

Грызут усы

Сторожа. А Хаджибергенев

Головой качает:

— Джаксы. —

Он поджал

Под себя колени.

Он бежал

От степей,

Хвост поджав,

С долгой улыбкой

В глазах косых.

Правы есаулы,

Хозяин прав,

Хаджибергенев

Любит их!

Хаджибергенев

Знает

Их!

В сощурах глаз,

Ястребиных, карих, —

Сладковатый полынный дым,

Пламя ночных и полдневных марев

Азии нависает над ним.

Хаджибергенев знает:

Хозяин прав,

Соль — азрак тратур,

Прольется кровь.

Ведет от аулов

По гривам трав

Дорога, ни разу

Не заплутав,

Длинная, как

У атамана бровь.

Ой, джаман!

Бежит сюда

Дорога, как лисица в степях, —

Там, в степях, кочует беда

На ворованных лошадях.

Там, в степях, хозяином — вор,

Пика и однозубый топор.

Он — свидетелем,

Он там был.

Глупые люди с недавних пор

Ловят на аркан

Казаков, как кобыл.

Трусы, рожденные

От трусих,

Берут казаков

Почтеннейших там

За благородные

Кудри их,

Бьют их по благородным глазам,

Режут превосходнейшие

Уши им

И благородные

Уши те

Бросают

Презреннейшим псам своим,

По глупости и простоте.

Они за целых серебряных

Пять рублей

Не желают

Работать целый год.

Аллах, образумь!

Аллах, пожалей

Глупый, смешной народ!

Хаджибергенев чувствует боль

В сердце за них, — они

Черпают всего лишь

Только соль,

Соль одну — круглые дни.

Они получают пять рублей

На руки в каждый год.

Аллах, образумь!

Аллах, пожалей

Дикий, жадный

Народ!..

Он отирает пот с лица.

Рука от перстней — золотая.

Идут, колышутся без конца

Его табуны к Китаю.

Ой-ё-ёй — идут табуны,

Гордость и слава его страны.

Овечьих отар пышны облака,

У верблюдов дымятся бока,

Град копыт лошадиных лют,

Машут хвосты, и морды ревут, —

Надо уберечь табуны. И вот

Он рукой отирает пот.

Надо надеть на народ узду

Крепче и круче,

Чем вначале,

Чтоб в соляном

И прибыльном льду

Люди работали

И молчали.

Тут Корнила Ильич Ярков,

Атаман станишный,

Слово берет, —

Он произносит его

Без слов,

Лаковый сапожок

Вынося вперед.

Хмель ишо гудит

У него в башке,

Бабий рот

Казака манит

Издалече,

Будто он держит

Еще в руке

Круглые и дрожжливые

Бабьи плечи.

Но из-под недвижных

Птичьих век

Яростный зачинался

Огонь…

Как руку невесты,

Нашла при всех

Рукоятку шашки

Ладонь.

И все уже видели:

Корнила Ильич

Все разговоры

Сгонит в табун

Долгим взглядом,

Затянет клич —

Плетью и саблей

Вытравить бунт…

Бунт!

Бунт!

Бунт!

Все уже знали:

Того и жди,

И нечего больше

Ждать.

Он — с регалиями

На груди —

Брови свои понесет

Впереди.

Саблю пустит порхать.

И, с глазами волчьих лун,

Мелкий смешок

В усах хороня,

Губы распластывает

Сразу: — Бунт?

Нечего говорить — на коня!

3. ГРАМОТА

Эти стаи привел на Иртыш Ермак,

Здесь они карагач на костры вырубали

И селились станицами возле зеленой волны,

Тынья, крепости называли по-рыбьи и птичьи, —

Так возникли Лебяжье, Черлак и Гусиная Пристань.

На буграх прииртышских поджарые кони паслись

Этих лыцарей с Яика, этих малиновых шапок,

Этих сабель свирепых и длинных пищалей,

И в Тоболе остались широкие крылья знамен,

Обгоревшие крылья, которыми битва махала.

К устью каменных гор они песни и струги вели:

Где стреляли по лебедю — там возникло Лебяжье,

Где осетр попадался обильно — Черлак возникал,

Где тяжелые гуси ломали осоку в полете —

Там Гусиная Пристань тын городила…

Ермак Тимофеич давал есаулам наказ,

Чтоб рубили дома казаки и ставили бани,

И брюхатили пуще баб завезенных,

И заставы покрепче держали на сопках дозорных,

Да блюли свои грамоты, власть и оружие.

Край богат. По Тоболу и дальше, в леса,

Собирай, словно ягоду, соболя, бей горностая,

Заводи неводами лисиц черно-бурых и красных.

Там на лбах у сохатых кусты костяные растут,

И гуляют вразвалку тяжелые шубы медвежьи.

Край обилен. Пониже, к пескам Чернолучья,

Столько птицы, что нету под нею песка,

И из каждой волны осетриные жабры да щучьи…

И чем больше ты выловишь — будет всё гуще и гуще,

И чем больше убьешь — остальная жирней и нежней.

А к Ишиму, к аулам, курган на курган,

И трава на траву, и луна на луну, и звезда под копытом, —

Воеводство коровьего рева, курчавое море овечье,

Лошадиные реки, тяжелый кумыс в бурдюках,

Земли стонут от сытости, истосковавшись под ветром.

Край чужой. По ночам зачинается где-то тоска,

Стонут выпи по-бабьи, кричат по-кошачьи, и долго

Поднимаются к небу тревожные волоки волчьи.

Выдра всплещется. Выстрелит рядом пищаль,

Раздадутся копыта, — кочевники под боком были.

Край недобрый. Наклонишься только к ручью,

Только спешишься, чтобы подпругу поправить,

Тетива загудит, под сосок, в крестовину иль в глотку,

В оперении диком, шатаясь, вгрызется стрела, —

Степняки и дики и раскосы, а метятся ладно.

У Шаперого Яра на пузах они подползли,

Караульных прирезали, после ловили арканом,

Да губили стрелой, да с размаху давили конями,

Есаула Седых растянули крестом и везли

Три корзины ушей золоченому хану в подарок.

А до Яика сто перелетов гусиных —

В поворот бы, да шибко! И в свист — и назад.

Отгуляться за всё в кабаках даромшинных,

Да купцам повыламывать долгие руки покруче.

Там добыча полегче, чем эти пуды в осетрах.

Но купцы за широкой и дюжей спиной

Атаманского войска велись и радели,

И несли на подмогу цареву заступу и милость,

Подвозили припасы, давали оружью корма

И навстречу гонцам Ермаковым катили бочаги.

К устью каменных гор и Тоболу купцы подошли,

Подошли, словно к горлу, тряслись по дорогам

товарным, —

Там, где сабля встречалась с копьем и щитами,

Крепко-накрепко встали лабазы, обмен и обман.

А станицы тянулись туда, где Зайсан и Монгол,

От зеленой волны и до черной тянулись и крепли,

Становились на травах зеленых, на пепле,

На костях, на смертях, и веселую ладили жизнь

Под ясачным хоругвем ночных грабежей и разбоя.

И когда не хватало станичникам жен привозных,

Снаряжались в аулы, чинили резню, табуны угоняли,

Волокли полонянок скуластых за косы по травам

И, бросая в седло, увозили к себе на тыны,

Там, в постелях пуховых, с дикарками тешились вволю.

Оттого среди русых чубатых иртышских станиц

Тут и там азиятские водятся скулы,

Узкий глаз азията и дугами гнутые ноги, —

Это кровь матерей поднимается исподволь в них,

Слишком красная, чтобы смешаться с другою.

Но купецкие люди своих не держали кровей,

Шибче крови степями купецкие деньги ходили,

Открывали дорогу в глубинную степь, к Атбасару,

Шли на юг и на север, искали в горах серебро,

И косили зверье, и людишек вповалку косили.

Вознесли города над собой — золотые кресты,

А кочевники согнаны были к горам и озерам,

Чтобы соль вырубать и руду и пасти табуны.

Казаков же держали заместо дозорных собак

И с цепей спускали, когда бунтовали аулы.

4. СБОРЫ

Коням строевым засыпали корма

По старому чину,

Рядами.

На диво

Узда в серебре. Огневая тесьма

И синяя лента

Закручены в гривы:

И то вроде гульбища — масленой — гэ!

Плясать над ордой

Косоглазой — забава,

И в ленточной радуге,

Звездной пурге

Нагайкой — налево

И саблей — направо…

Ого, молодечество,

Выжечь с травой,

Повытоптать — начисто

Смуту в окружье!

Куражься да балуйся,

Ножик кривой,

Да пика кыргызская —

Тоже оружье!

По старому чину

Жены седлали

Коней!

Бровишки насупив зло,

Старая Меньшикова

В кашемировой шали

Вышла старому

Ладить седло,

Старому свому

Покрепче, потуже

Подпругу тянула рукой костяной.

Надо — и под ноги

Ляжет мужу,

Коли ему

Назвалась женой.

Меньшиковская

Рыжая семья —

Двадцать подсолнухов подряд, —

Меньшиков и его сыновья

Хлещут чай и тихо гудят.

Младший сын завистней всех:

— Чо ето приплетать голытьбу,

Курам — в смех,

Рыбам — в смех!

Чо ли не ладно нам

Без помех

Сотней одной

Наводить гульбу?

Тожа, подумаешь!

Что за вояки!

Босых — берут,

Сирых — берут.

Во, погоди,

Только утка крякнет,

Баба ль натужится, — убегут. —

А меньшиковское дитё

У отцовских плеч:

— Батька, ба, пошто эти сабли?

Куда собираться?

— Кыргызов жечь.

— А пошто?

— По то, что озябли.

— А ты бы им шубы?

— Не хватит шуб. —

Дитё задумалось: «Ую-ю!

Так ты увези им дедов тулуп,

Мамкину шаль и шубу мою!»

А у крепости начинались трубы,

Стучали копыта, пыль мела,

Джигитовали, кричали: «Любо!»

Булькали железной водой

Удила.

Род за родом шли на рысях,

Смаху плетью стелились махом,

Остановившись, глазом кося,

Кланялись есаульским папахам.

«Ей, да не ходи

Смотреть, забава, скачку.

Ты напрасно, любушка,

Д’ не прекословь,

Если не слюбились

Мы с тобой,

Казачка,

Если закатилась

Ранняя

Любовь…»

Тут же разбились на сотни

И — в круг.

Смолкнули, приподнялись на коленях.

Треснуло, развернувшись, знамя,

И вдруг

Выехал казначей!

Ходаненов!

Дал атаману честь

И — айда!

Выплясал дробь,

Не срываясь

С места.

Лошадь под ним —

Не лошадь,

Беда!

Вся разукрашена,

Как

Невеста.

Дал Ходаненову

Голос бог.

Дал ему

Голоса

Сколько мог.

А Ходаненов

К гриве

Прилег

И затрубил,

Что гоночный

Рог:

— Казаки!.. Нехристи!

Царя! Супротив!

Не допустим!

Братья!

С нами вера! —

… Чуть покачивались

Птицы грив.

Кто-то ворчал:

— Какого хера

Мылится?

Деньги считал бы… ать! —

Кто-то рядом

Сказал: — Молчать!..

— Казаки! Без жалости!

Блюсти дисциплину!

Нас не жалеют,

И их — Пора!.. —

И сразу на всю

Крепостную

Равнину

Грузно перекатилось:

— Ура!

— Ура-а-а!

Из переулка, войску

Навстречу,

Вынесла таратайка

Попа, —

Сажень росту, парчовые плечи,

Бычий глаз,

Борода до пупа.

Поп отличный,

Хороший поп,

Нет второго

Такого в мире,

Крестит на играх,

Смеючись,

Лоб —

Тяжелою

Двухпудовой гирей.

Конокрадов жердью бил,

Тыщу ярмарок открыл,

Накопил силищу бычью,

Окрестил киргизов тыщу.

Ввек не сыскать

Другого такого.

Слова его — как

В морду подкова.

Он стоит — борода до пупа.

Ввек не сыскать

Такого попа.

Он пошел,

А за ним —

Весь чин,

Выросший

В чаду

Овчин

И кончин.

Дьякон Шугаев

С дьяволом

В глотке,

Пономарь,

Голубой

От чесотки,

Конокрад,

Утекший

Где-то в леса…

Грянули!

С левого клироса голоса:

— …Благочестивое воинство!

Поп пошел

Мимо воинства

Шагом твердым,

Пригоршней

Сыпал

Святой рассол

На казаков,

На лошажьи морды.

Кони сторонились

От кропильницы Молча, —

Они не верили

Ни воде, ни огню.

Волчий косяк

Поповской сволочи

Благословлял

Крестами

Резню.

Кони отшатывались

От убоя,

Им хотелось

Теплой губою

Хватать в конюшенной

Тьме овес,

Слушать утро

У водопоя

В солнце

И долгом гуденье ос.

Глухо раскачивалось кадило —

Зыбка, полная

Красных углей,

Цепью гремела,

Кругом ходила

И становилась

Всё тя-я-желей…

И попы, по колено в дыму,

Пахнувшем кровью,

Тоской и степью,

Шли и шли по кругу тому,

Пьяные от благолепья.

— Го-о-споди!

— Н-но!.. —

Атаман Ярков

Спешился, пал,

Прильнул к кресту.

Смолкнули. — Аа-рш! —

Из-под подков

Ропот убежал на версту.

Люди текли,

И на травах мятых

Поп, сдвигая бровей кусты,

В жарком поту,

В парчовых латах,

Ставил на сотнях

Крестом кресты.

И последний, с ртом в крови,

Шашкой

Над головой гуляя,

Меньшиков гаркнул:

— Благослови На гульбу!

— Благословляю.

Так и стояли они, густой

Ветер поглатывая осенний

Ртами, кривыми от песнопений,

Серебряный дьякон и поп золотой.

А сотни

Уже по степи текли

В круглой,

Как божья земля, пыли.

В бубны били,

Роняли звезду

На солончаковом

Твердом льду.

Песней с их стороны подуло:

«И на эту орду

Я вас сам поведу,

А за мною пойдут

Есаулы».

Шли они

Средь солончаковых льдин,

В крепкий косяк

Востроносый слиты,

Не разрываясь,

И только один

Выскочил,

Крутясь на одном копыте.

Он долго петлял,

Не мог пристать,

Вырванный из пик городьбы,

Будто нарочно показывал стать,

Становя коня на дыбы.

5. СТЕПЬ

Тлела земля

Соляной белизною,

Слышался дальний

Кизячный пал,

Воды

Отяжелевшего зноя

Шли, не плеща,

Бесшумной волною,

Коршун висел-висел —

И упал.

Кобчик стрельнул

И скрылся, как не был.

Дрофы рванулись,

Крылом гудя,

И цветы,

Уставившись в небо,

Вытянув губы,

Ждали дождя.

Степь шла кругом

Полынью дикой,

Всё в ней мерещились:

Гнутый лук,

Тонкие петли арканов, пики,

Шашки

И пальцы скрюченных рук.

Всё мелькали

Бордовые кисти,

Шелковые, нагрудные, и

Травы стояли

Сухи, когтисты,

Жадно вцепившись

В комья земли.

Травы хотели

Жить, жить!

И если б им голос дать,

Они б, наверно,

Крикнули: «Пить,

Пить хотим,

Жить хотим,

Не хотим умирать!

Жить нет сил,

Умирать не в силах

В душном сне песчаных перин».

И лишь самбурин-трава

На могилах

Тучнела, косматая, самбурин.

Много могил!

Забыв об обиде,

О степях, о черемушнике густом,

Землю грызут безгубым ртом

И киргизы, зарытые сидя,

И казаки,

Растянувшись пластом.

Больно много

Могил кругом легло.

Крепок осенью тарантулов яд,

Руки черные карагачу назад

Судорогою свело.

Суслики, чумные, свистят.

Суслики за лето стали жирны,

Поглупели от сытости и жары,

Скоро заснуть они должны

В байковом рукаве норы.

Скоро мокрый снег упадет…

Первый суслик скользнул вьюном,

Свистом

Оповестил свой народ:

— Впереди белая пыль идет,

Позади люди идут табуном.

Не до песни. Чубы помокрели.

Лошади ёкают, в поту, в паутах.

Чертова пыль вроде метели,

Седла под задницами — не постели,

Земля качается, как на китах.

На удилах, на теплой стали —

Пенный жемчуг лошадиной слюны.

Лошади фыркают — знамо, устали,

Ой, в степях дороги длинны!..

Тут бы ночь догнать

Ды в туманы,

Хоть в прохладу, коль не в кровать.

Федька Палый настиг атамана:

— Таман, а мне бы посрать?

— У Шапера пойдем в разбивы,

Там и дождешься, нно-о! У меня!

А то, если надо, — рядом грива,

Лучше приладься и крой с коня… —

Хохотнули. Чья-то плеть

Свистнула. — Ну, ежели туда

Да доберемся, баб не жалеть!

Баба — она ядовитей. Н-дда!

Гей! — Поддакнули. Снова плеть.

Злоба копилась

Вместе с слюной.

Солнце шло от них стороной,

Степь начинала розоветь.

Пах туман парным молоком,

На цыпочки

Степь приподнялась,

Нюхала закат каждым цветком,

Луч один пропустить боясь.

У горизонта безрукие тучи

Громоздились, рушились, плечи скосив,

Вниз, как снега, сползали с кручи

В дым, в побагровевший обрыв.

И казалось — там, средь туманов,

Мышцы напрягая, не спеша,

Тысячи быков и великанов

Работают, тяжело дыша.

А Шапер пополз навстречу скоро,

Косами маревыми повит,

Перекутав в угарный морок

Земляные титьки свои.

Ой, в степях пути далеки!

Хорошо в траву лечь!

Здесь костры лохматые казаки

Затеплили богу заместо свеч.

Заместо причастья хлебали щи,

Заместо молитвы грели в мать:

— Нам чего рассиживаться?

— Молчи!

Подождешь замаевать!

— Нече ждать!

— Есаулы,

Братцы-казаки,

От Шапера дальше

Ведем поход.

Я половину веду, однако,

Меньшиков остальных

Поведет!

— А что же, можна-а!

— Корнило Ильич!

— Нам желанно!

— Любо, желанно!

— Пусть ведет нас

Рыжий сыч!

— Под Меньшикова!

— Под атамана!

И когда разбивались,

Перекличку вели,

Делили доблести и знамена,

Спорили о корысти,

Как лучше аул Джатак,

Аул беспокойный,

у купецкой соли,

Выжечь начисто,

Вырвать ему горячие ноздри,

Поделить добро и угнать.

Ой, да угнать — пыль оставить!

Так начинали обход…

Так начинали обход…

Меньшикову дали вперед

Вымчать. И он, седой,

Пестрый от рыжины, старый,

Гремя тяжелой уздой,

Повел красу Атбасара.

Он держал

Свою награду,

Под ним конь

Ступал как надо,

Оседал

На задни ноги,

Не сворачивал

С дороги.

Он их вел

По травам бурым,

По седым

Полынным шкурам,

Через дымные Огни,

По курганам,

По крови!

Он их вел, заломив папаху,

Распушив усы густы,

Подбоченившись, и от страху

От него бежали кусты.

Он их вел через мертвые кости,

Через большую тоску степей,

Будто к лысому черту в гости,

Старый сластень, рыжий репей.

Из-под ладони смотрел на закат:

Там горел, пылал вертоград,

Красное гривастое пламя плясало

И затихало мало-помалу.

Рушились балки, стены! Летели

Полные корзины искр. Блестело окно…

Через крутьбу огневой метели

Дым повалил. Стало темно.

6. СОЛЬ

Ты разгляди эту стужу, припев

Неприютной

И одинокой метели,

Как на лысых, на лисьих буграх, присмирев,

Осиротевшие песни

На корточки сели.

Под волчий зазыв, под птичий свист,

На сырую траву, на прелый лист.

Брали дудку И горестно сквозь нее

Пропускали скупое дыханье свое:

— Ай-налайн, ай-налайн… —

А степь навстречу шлет туман,

Мягкорукий, гиблый: — Джаман! джаман! —

А степь навстречу пургой, пургой:

— Ой, кайда барасен?

Ой-пу-ур-мой!

Ой-пур-мой!..

Некуда деваться — куда пойдешь?

По бокам пожары — и тут, и там.

Позади — осенний дождь и падеж.

Впереди — снег

С воронами пополам.

Ой-пур-мой…

Тяжело зимой.

Вьюга в дороге

Подрежет ноги,

Ударит в брови,

Заставит лечь,

Засыплет снегом

До самых плеч!

Некому человека беречь.

Некому человека беречь.

Идет по степи человек,

Валится одежда с острых плеч…

Скоро полетит свистящий снег,

Скоро ему ноги обует снег…

Скоро ли ночлег? Далеко ночлег.

А пока что степь, рыжа-рыжа,

Дышит полуденной жарой,

В глазах у верблюда

Гостит, дрожа,

Занимается

Странной игрой:

То лисицу выпустит из рукава,

То птицу,

То круглый бурьяна куст.

Вымерла без жалоб,

Молчит трава,

На смертях замешенный, воздух густ.

Стук далек, туп. Зной лют.

Небо в рваных

Ветреных облаках.

Перекати-поле молча бегут,

Кубарем летят,

Крутясь на руках.

Будто бы кто-то огромный, немой,

Мертвые головы катает в степи.

Человек идет,

От песни прямой,

Перед встречами, перед степью самой.

Человек поет: — Сердце, терпи! —

Там далеко — аул.

В пыли аул потонул

У соляного Льда.

— Сердце, терпи!

Беда!

Муялды, Баян-Коль, Кара-Коль,

Рыжая рябь песка.

Бела соль, не сладка соль.

Чиста соль. Горька! Горька!

Чиста соль — длинны рубли.

Работают на соли

Улькунали, Кишкинтайали,

Джайдосовы. Горька соль.

Плывут, плывут степные орлы

Прямо на Каркаралы.

Ноги белы, юрты круглы.

Черна вода Кара-Коль.

Степь от соли бела.

Соль хрустит на зубах.

Соль на щеках

Румянцы зажгла.

Соль горит на губах.

Бела соль, страшна соль,

Прилипчива, как тоска.

Муялды, Баян-Коль, Кара-Коль.

По колено песка.

Сначала тряпичные дуаны

Собирали вокруг народ,

Кричали в уши своей страны:

— Горе идет!

— Горе идет!

Ветер волосы им трепал.

— Горе! — Молчал народ.

Голод к ушам страны припал

И шептал: — Горе идет.

— Горе! — отвечали ему аксакалы.

Страшна соль,

Как седина бела,

Близка зима, лето пропало,

В степь убежал мулла.

Тощи груди у женщин,

Нет молока,

Ни пригоршни хлеба нет,

Дорога к весне

Далека, далека,

Узка, словно волчий след.

Казачий дозор

Порол святых,

Солью сдабривал порку, а где

Ловили беглых, держали их

Долгий час в соленой воде.

— Скушно, — беседовали казаки, —

Держи косоглазых здесь.

Бабы отсюдова далеки,

А бабы что ни на есть… —

У есаула — досада, зло,

Сиди да хлещи кумыс.

Давеча пять киргиз пришло,

Мнутся и смотрят вниз.

— Вам чего?

— Курсак пропал,

Нет ни хлеба, ни одеял.

— Хлеба нет!

Киргиз в ответ:

— Хлеба нет — работа нет… —

Взяли в плети. Удалось,

Сволочи! Вашу мать!

Вместо хлеба, чтобы жралось,

Соль заставили жрать.

Наутро всё пошло как надо,

Работа пела на полном ходу.

— Чтоб не найти На киргиза слада!

Го! Потуже тяни узду!.. —

Покрикивали десятники:

— Пшел, пшел!

Лошадь нашто-е, се одно… —

И людей многоногий потный вол

Тянет соляные глыбы. Но

Только полдень у костров, в ста

Шагах от черной воды,

Сел на корточки аул Джатак,

В круг

Сомкнув

Голов ряды.

Женщины медной, гулкой кожи,

В чувлуках,

Склонившие лбы.

На согнутых спинах у них, похоже,

Вместо детей сидели горбы.

Тысяча отцов, отирая пот

Ладонью, другую прижав к груди.

Перебирая белое пламя бород,

Аксакалы впереди.

Плыл и плыл полуденный дым.

Молчал Джатак

В соляной петле.

Молча сидел под небом родным,

Под ветром родным,

На родной земле.

Десятники не поняли: — Эй, эй!

Поднялись! Начинай работу! Чо вы!

Некерек!

Пошевеливайся живей!

Поднимайсь!.. —

И сбились на полуслове…

Кто-то залопотал темно и быстро.

Джатак качнулся и отвечал,

Будто упала летучая искра

И подожгла сухой завал.

Кто-то мешал молитвы, проклятья.

Джатак

Покачивался,

Сидя на траве,

И отвечал на глухое заклятье:

— Йе, йе, йе… —

И вдруг гортанно, долго сзади

Женщины завыли: — О-о-о-оо! —

Рвали волос травяные пряди,

Острыми ногтями

Вцепившись в лицо.

— О-о! — И отцы им вторили: — Йе! —

И степь повторяла: — О-оо-оо! —

Это раскачивалось

На пыльной траве,

Ноги поджав, горе само.

Десятники схватились. Пряча хвост,

Ноги в руки и ковыляя — айда! —

Первый прибежал На казацкий пост:

— Киргизы затосковали! Беда!

— Беда? Сами бедовые!.. —

Коротки сборы.

Есаул оглядел сбор свысока

И всадил коню гремучие шпоры

В теплые, нагулянные бока.

Казаки подлетели вьюгой слепой,

Кони танцевали, разгорячась,

Боком ходили перед толпой.

Есаул выехал: — Подымайсь!.. —

Но аул всё сильней и сильней

Пел и качался, качался и пел.

Женщины бросали

Под копыта коней

Кричащие камни детских тел.

Остановив коня в повороте,

Есаул приподнялся на стременах:

— Дикари!

Чего бунтуете?

Чего орете?

Начисто перепорю! Говори!.. —

В передних рядах, медноскулый,

Скуднобородый, вырос старик.

Он протянул ладонь над аулом.

Аул покачнулся,

Взвыл

И затих.

— Начальник,

Мир тебе.

Ты сыт и рыж.

Мы, собаки светлоглазых людей,

Просим в пыли, начальник,

Пойми ж,

Что соль эта —

Хитрый, горький злодей.

Соль изъела сердце мое. —

Качнулся аул: — Йе, йе, йе!..

— Начальник, ты мудр,

Золотоплеч.

Владеет нами

Племя твое.

Соль —

Отвратительнейшая вещь.

Мы отвращаемся от нее.

Качнулся аул: — Йе, йе, йе!..

— Начальник, мы готовы молчать;

Мы черны,

Как степные карагачи.

Ты бел, как соль,

Ты не молчи,

Не заставляй нас

Соль добывать,

Лучше конями нас

Растопчи.

Приятно и мудро слово твое.

— Йе, йе, йе!..

— Соль, страшнее

Всяких неволь,

Держит нас на цепи.

Мы не желаем

Черпать соль!

Оставь нас

В нашей степи!

Соль страшнее

Всяких неволь,

Мы завидуем

Вашим псам.

Если нужна тебе,

Мудрый, соль,

То черпай ее,

Начальник, сам,

Работа твоя, желание твое.

— Йе, йе, йе!..

Есаул побагровел,

Раздулся от злобы: — Я?!

Этак? Начисто перебьем!.. —

В самую гущу Двинул конем,

Саблею

Перекрестил старика плашмя.

Лошади по пузо вошли в толпу,

Каждый казак протоптал тропу,

Взвизгнула плеть в руке,

Но тут

Женщина в чувлуке

Повисла вдруг на луке:

— Эй!.. Атанаузен!!. — Вслед за ней

Остальные

Рванулись

Из-под подков,

Кучами

Облепили коней,

Стаскивали

С седла седоков.

Хрипя, вырывали из рук клинки,

Били,

Не видя ни глаз,

Ни лица.

Это горе само подняло кулаки,

Долго копившееся в сердцах.

Женщина рвалась к есаулу,

Глаза ища

Его

Ненавистные:

— Ба-а-ай-бича!.. —

Двое вырвались, спасая себя

От смерти. Ложась на висок,

Они скакали, воздух рубя

Плетями наискосок.

Наутро в степь собирался аул,

На верблюжьи горбы грузя

Кошмы и скарб. Ветер дул

Возле озера, толпясь и грозя.

Стойбище опустело,

Мало-помалу

Сужались песчаной зыби круги.

Степь отступала и отступала,

Вслушиваясь в верблюжьи шаги.

Муялды, Баян-Коль, Кара-Коль,

Бела соль, не сладка соль.

Плывут, плывут степные орлы

Прямо на Каркаралы.

Ноги белы, юрты круглы,

Черна вода Кара-Коль…

Часть вторая

7. «СРАЖЕНИЕ» У ШАПЕРА

Кто видал,

Как вокруг да около

Коршун плавает

И, набрав высоту,

Крылья сложит,

Падает с клекотом,

Когти вытянув на лету?

Захлебнется дурная птица

Смертным криком,

Но отклик глух,

И над местом, где пал убийца,

Долго носится Белый пух.

Увидали кочевники — нет путей:

Тыщи их,

Но нечем сразиться.

В ливне сабель,

Пик

И плетей

Казаки налегали

Лютей и лютей,

Дикошары, багроволицы,

Выпучив глаза

И губы скосив,

Ничего не видя

Перед собою.

Им запевала

Над пляской грив

Хриплая труба разбоя.

Им запевала в уши кровь,

Сладкая пробегала

По спинам мурашка,

И мелькали в разбеге

То зубы,

То бровь,

То копыто,

То вострая шашка.

Не домчав в перехлестанном гике

(Гай-да!), разом

Спустили курки.

И передних взяли

На пики,

Как на играх

С трухой мешки.

Сабли заработали: куда ни махни

Руки,

Головы,

Глотки и спины.

Сабли смеялись — знали они,

Что сегодня —

Их именины.

Откормленные, розовые,

Еще с щенячьим

Рыльцем, казачата —

Я те дам! —

Рубили, от радости

Чуть не плача,

По черным, раскрытым,

Орущим ртам.

Меньшиков устал,

Глядя по усам,

Шашкой своей

Высекать огонь.

От крови

Красноногий сам,

И под ним

Краснобокий конь.

Он Устюжаниным крикнул: — Ишь,

Какая выдалась

Работа, брат!

Как ты здесь

С киргизом наговоришь?

Бьешь его

По темени —

Не умират!.. —

Устюжанины

Резали наголо,

Подбирали пиками

То, что бегло.

Федька Палый

Видит: орет тряпье —

Старуха у таратаек, —

Слез с коня

И не спеша пошел на нее,

Весело пальцем к себе маня:

— Байбача, отур,

Встречай-ка нас

Да не бойся, старая!.. —

Подошел — и

Саблей ее весело

По скулам — раз!

Выкупались скулы

В черной крови…

Старуха, пятясь, пошла, дрожа

Развороченной,

Мясистой губой.

А Федька брови поднял: — Што жа,

Байбача, што жа с тобой?.. —

И вдруг завизжал —

И ну ее, ну

Клинком целовать

Во всю длину.

Выкатился глаз

Старушечий, грозен,

Будто бы вспомнивший

Вдруг о чем,

И долго в тусклом,

Смертном морозе

Федькино лицо

Танцевало в нем.

Рядом со знатью,

От злобы косые,

Повисшие на

Саблях косых,

Рубили Сирые и босые

Трижды сирых

И трижды босых.

И у них наделы

Держались на том,

И у них скотина

Плодилась на том,

И они не хотели

Своим хребтом —

А чужие хребты

Искать кнутом.

— Б-е-й!.. —

Григорий Босой было

Над киргизской девкой

Взмахнул клинком, —

Прянула Вороная кобыла,

Отнесла, одетая в мыло…

Видит Григорий Босой: босиком

Девка стоит,

Вопить забыла…

Лицо потемнело,

Глаза слепы,

Жалобный светлозубый оскал.

Остановился Григорий:

Где бы

Он еще такую видал?

Где он встречал

Этот глаз поталый?

Вспомнились:

Сенокос,

Косарей частокол…

И рядом с киргизской девкой встала

Сестра его, подобравши подол,

Говаривала:

«Стомился, Гришка?» —

Зазывала под стог

Отдохнуть, присесть.

Эта!

Киргизская Настя!

Ишь ты,

Тоже, гляди, так и братья есть.

— Бе-ей!.. —

Корнила Ильич вразброс

Вымахал беркутом над лисой:

— Чо замешкался, молокосос?

Руби,

Григорий Босой! —

Шашка зазвенела вяло,

Зашаталась, как подстреленный на бегу.

Руки опустив,

Девка стояла…

— Атаман?!

— Руби!

— Не могу… —

Да Корнила Ильич

Потемнел от крови,

Ощетинился всей своей сединой,

У переносицы

Встретились брови,

Как две собаки перед грызней.

— Руби, казак!

— Атаман, нельзя…

— В селезня,

В родителей,

В гроб!

Голытьба! Киргизам

Попал в друзья!.. —

И раскроил, глазами грозя,

Григорию плетью лоб.

(Сабля!)

Был атаман —

И не был.

Безнадельный,

Хромой

Смел посметь…

И упал атаман,

И в ясное небо

Перерезанной глоткой

Стал смотреть.

Не увидеть больше

Ни жены, ни дома…

Ходит смерть козырем с плеча!

Так довелось Григорию Босому

Уходить Корнилу Ильича.

У таратаек же шла расправа —

Летали стаи плетей,

Бунтовщиков валили на травы,

Били до полусмерти, а те

Только поднимали руки:

— Не тронь!.. —

Но не упасет от убийц ладонь,

И ходил разбой — кулаки в бока,

Подмигивая глазом рябым.

А кой-где

Уже стлался сизый дым

Костров и тонкий дым табака.

И уже начинали шутки ходить,

Кровью от них попахивало: — И-и,

Я на него шашкой, стало быть,

А он кулаками, братцы мои!

«У проторенной дорожки

Закуривай козьи ножки».

«У рябого милую

Отберу я силою».

«Есть у милой сторожа,

Опричь острого ножа».

«Ну, кака-никака песня,

А лучше драки,

Кака-никака мила

Лучше собаки…»

«…Пылают, светают

На яру костры,

Белы гуси

В воде плещутся».

(Подпевалы:

«Загоняй гусей во двор».)

«Было у казака

Три красы сестры,

Смиренны растут:

Ой, не натешатся!»

(Подпевалы.:

«Береги, казак, сестер!»)

«Ой, да смиренны растут…»

Тут же рядом,

Свернув сапоги калачом,

Мастерится ходок по загадам,

Перемигиваясь с плечом:

— Сто двадцать одеж,

А поверху — плешь,

Посоли да съешь, —

Угадай-потешь:

Чо тако?

— Под зеленым гарусом

Висит красным ярусом…

Чо тако?

Чо тако?..

Гармонь затряслась,

Далеко-о

Отдались ее лады-лады:

— Росла у воды,

Да ушла в сады,

Чо тако?

«Смиренны были,

Ой, обманные…»

Караванные курганы дороги…

Пахнет караванная

Ночь зимой:

Ой-пур-мой!..

А Корнила Ильич

Лежит немой,

Дырявой рогожей

Закрыты ноги,

Зарезанный,

Ничему не рад,

Царевой службы саженные мощи.

Знамя царево

Над ним полощет,

На груди медали

Тихо блестят,

И, словно поп

По церкви пустой,

Ходит над ним месяц

От тучи к туче…

Так вот и лежит,

Простясь с маетой,

Усопший раб

На телеге шатучей.

Так вот лежит!

И когда рассвет

Лучища

Вытянет по степи,

Ты не раскроешь

С треском

Глаз своих, нет!

Не расправишь

Черствые кости.

И такая будет

Большая роса,

И такой на заре

Гусей перелет,

И набьется ветер

Тебе в волоса,

И такое Россия

Вдруг запоет,

Что уж лучше

И не вставать атаману.

И такой полетит

Широкий лист,

И такого жизнь

Напустит туману

Утром рождений,

Любви,

Убийств!

Так вот лежи!

Слепошарый вояка,

Ты — убивавший —

Убит, убит.

Ты не услышишь,

Как утка закрякает

И селезень

Вслед за ней прошумит.

Ты не услышишь,

Как в теплом дыме

Зари, сквозь холодок и теплынь,

Друзья твои,

С руками такими ж,

Девок киргизских

Потащат в полынь.

Ты лежишь,

Ни о чем не споря,

Ничего не желая

Больше знать.

И если

На карачках

Киргизское горе

Подползет

И в глаза тебе

Будет плевать,

Ты смолчишь,

Не поднимешь

Мертвой руки,

Заслуживший

Награду такую сам,

И медленно будут

Ползти плевки

От мертвых скул

К сивым усам.

И задолго до того,

Как в каменной

Церкви

Поплывет по рукам

Безвесельный гроб,

И, от натуги

Лицо исковеркав,

Заупокойную

Грянет поп,

И дюжинами

Волчьи свечи

Зажгутся

Возле Христовых ног,

И слезы уронит

Человечьи

Мать твоя

В припасенный платок.

Тебе зажжена

Панихида волчья,

Сеявшему десятины мук…

Мир Останку

Царевой сволочи,

Мир

Праху

Твоему!

Спеленали веревками

Гришу Босого,

На телеге сидит он,

Супя глаз, —

Так сидят

На привязи совы

Ярмарочные,

Вывезенные напоказ.

Спеленали веревкой

Босого Гришу,

На телеге сидит он,

Супя взгляд, —

Так на ярмарках

В Заиртышье

На побитых ворах

Шапки сидят.

Смотри, казак!

Степь широка-а-а,

Жестока степь,

Ой, жестока-а-а!

Далеко-о-о,

Возле травяного песка,

От станиц в леса

Уходит река-а-а.

Далеко у реки

Станицы птичьи,

Солнце через реку

Ходит вброд.

Сынка дожидается

Матка с отличьем,

А сын к ней

С петлей на шее придет,

И хворобой

Выщипанные брови

Отец нахмуря,

В глаза поглядит,

И целый ушат

Потемневшей крови

Плеснет ему

В дряхлые щеки стыд.

Ой, стыд,

Ой, стыд Босого породе!

С головы до ног

Огадил отца.

… А возле телеги

Меньшиковы ходят,

По-волчьи смеются,

Ку-ра-жа-тся.

— Чо говорить!

Голытьбу голытьба

За версту видит.

Этот не первый…

Чо с ним

Канителиться, пра, —

Взять ба

Да и прирубить

Босяцкую стерву!.. —

И разворачивали кисеты,

Мимо колючий пустив дымок.

Ветер же,

Будто нарочно

Гретый,

Легкий и махонький,

Как мотылек.

К вечеру

Потянулись домой,

Но позади

Нету добычи.

Кто поживится

Киргизской сумой?

Хоть пограбить —

И славный обычай!

Ленты повыплетались из грив,

Цепкие

Расползались саксаулы, —

Шли впереди,

Башку заломив,

Меньшиков

И с ним есаулы.

Вслед за ними —

Сам атаман,

На кибитке,

С глоткой черной,

Сотен

Раскинутый караван,

Черствых копыт

Перестук упорный…

А позади

То шагом,

А то бегом,

Взнузданный

Хмурыми матюгами,

Гришка тек за кобыльим хвостом,

Часто всхлипывая сапогами.

8. ГУЛЬБИЩЕ

Подымайся, песня, над судьбой,

Над убойной

Треснувшею

Снедью, —

Над тяжелой

Колокольной медью

Ты глотаешь

Воздух голубой.

И пускай

Деревья бьются

В стекла,

Пляшет в бочках

Горькое вино,

Бычьей кровью

Празднество намокло, —

Звездами

Хмелеть тебе дано.

И пускай

Гуляет по осокам

Рыба стрельма,

Птица огнестрел, —

Ты, живая,

В доме многооком

Радуйся,

Как я тебе велел.

Есть в лесах Несметный

Цвет ножовый,

А в степях

Растет прострел-трава

И татарочник круглоголовый…

Смейся,

Радуйся,

Что ты жива!

Если ж растеряешь

Рыбьи перья

И солжешь,

Теряя перья, ты, —

Мертвые

Уткнутся мордой

Звери,

Запах потеряв,

Умрут цветы.

— Где ты был,

Табашный хахаль?

Не видала

Столько дней!

Из ружья

По уткам Ахал

Иль стерег

В лугах Коней?

У коня

Копыта сбиты,

Пыль

На сбруи серебре,

Жемчуг,

Сеянный сквозь сито

На его горит

Бедре.

— Не ласкай

Рукой ослаблой

И платочком

Не махай!

Я в походе

Острой саблей

Сек киргизский

Малахай!

(А киргизы,

Прежде чем

Повалиться,

Пошатывались

В последний раз,

И выкатывались

На лицах

Голубые орехи глаз.)

Сёк киргизов

Под Джатаком,

А когда

Мы шли назад,

Ветер — битая собака —

Нашим песням

Выл не в лад.

(Песня!

Сердце скреби Когтями.

А киргизы,

Когда он их сёк,

Все садились

С черными ртами

Умирать

На желтый песок.)

Сначала,

Наклонив

Рогатые лбы,

Пошли быки,

И пошли дубы.

Потом пошли

Осетры на блюдах,

Белопузая нельма,

Язь

И хранившаяся

Под спудом

Перелитая медом

Сласть.

Светлый жир баранины,

Мясо

Розоватых

Сдобных хлебов.

Хмеля скопленные запасы

В подземельях погребов. П

ива выкипень ледяная,

Трупы пухлых

Грибов в туесках.

Кожа

Скрученная,

Сквозная,

Будто грамота, на окороках.

Ладен праздник

Коровьими лбами

И румянцами

Бабьих щек!

Кошки с блещущими зубами

Возле рыбьих

Урчат кишок.

И собаки,

За день объевшись,

Языками,

Словно морковь,

Возле коновязей

Почерневших

Лижут весело

Бычью кровь.

Лишь за этой

Едой дремучей

Люди двинулись —

Туча тучей.

Сарафанные карусели,

Ситец,

Бархат

И чесуча, —

Бабы, за руки взявшись,

Пели

И приплясывали, свища,

Красотой бесстыжей

Красивы,

Пьяны праздничною кутерьмой,

Разукрашенные на диво

Рыжей охрою

И сурьмой.

(А казаки-мужья,

В походе том

Азиаткам

Задрав подол,

Их отпробовали

И с хохотом

Между ног

Забивали кол.)

Вслед за бабами

Парни,

Девки

В лентах,

В гарусе

Для красы.

Сто гармоний

Гремят запевки!

И, поглаживая усы,

Позади их

Народ старшинный,

Все фамилии и имена:

Хвастовство,

Тяжба,

Матершина,

Володетельность,

Седина.

Им почет, почет,

Для них мед течет.

О них слава

Ходит,

Что смелы

В походе,

Им все сбитни

Сбиты,

Ворота

Раскрыты,

Сыновья их тешатся на дворах,

Дочери качелей пужаются: «Ах!»

А качели Гу-у-дят,

Как парус в бурю,

Ветер щеки хлещет

Острей ножа, —

Парень налегает,

Глазища

Щуря,

Девка налегает,

Вовсю визжа.

И саженная плаха

Нараспев Начинает зыбать,

Кренясь неловко.

Парень зубы скалит,

Как волк, присев,

Девка, словно ангел,

Висит на веревках.

И — раз!

И веревочная

Тетива

Выпустила стрелы

С пением

Длинным.

Девка уносится

Вверх чуть жива

И летит оттуда

С хвостом павлиньим.

И — два!

И,птичий

Вытянув клюв,

Ноги кривые

Расставив шире,

Парень падает,

Неба глотнув,

Крылья локтей

Над собой топыря.

Мир под ними

Синь и глубок,

Остановиться

Оба не в силе,

Ноздри раздулись,

Волос измок,

И зрачки

Глаза застелили!

Так от качелей

К реке и рощам,

От реки

К церквам

Празднество шло,

Так оно

Крепостную площадь

Хмелем и радугой

Подожгло.

И казалось,

Что на Поречье

Нет пудовых

Литых замков,

Нет глухой

Тоски человечьей.

И казалось,

Что бабы — свечи

С пламенем

Разноцветных платков.

И казалось —

Облачной тенью

Над голосами

И пылью дорог,

Чуждый раздумию

И сомненью,

Грозно склонился

Казацкий бог.

Вот он — от празднества

И излишка

Слова не может сказать ладом,

И перекатывается отрыжка —

Тысячепудовый

Сытый гром.

Ходят его чубатые дети

Хлестко под кровом

Его голубым.

Он разрешает — гроз володетель —

Кровь и вино

Детям своим!

— Казаки!

(Под Ходаненовым

Пляшет конь.)

Враг отечества

И Атбасара

Вами разбит, казаки.

(Гармонь.)

В битве

Возле Шаперого Яра

Доблестно…

Пал…

Атаман…

Ярков!.. —

В землю ударили

Всплески подков.

И пошли круги

По толпе,

Будто бы ветер

Подрезал шапки.

Скоро и вечер

Подоспел.

Он разобрал

Людей по охапке,

Он их нес

В дома и сады,

В зарево

Праздничного бессонья…

Улицы перекликались,

Словно лады

Заночевавшей в кустах

Гармони.

От ворот к воротам ходил

Старый хмель,

Стучался нетвердо,

И если женщин

Не находил,

То гладил в хлевах

Коровьи морды.

Он потерял

Кисет с табаком,

Фуражку с кокардой,

Как оглашенный,

Сопровождаем

Тенью саженной

И не задумываясь

Ни о ком,

Шел желтоглазый,

Чумной,

Казенный.

Он плевать хотел на дела

Людей и ветров,

Шумящих окрест,

На то, что церковь

Стоит бела

И над ней —

Золотой

Сияет крест,

На то, что

Ему бы надо зваться

Хозяином…

Воздух пах

Кожей девическою,

Задыхаться

Девки начали

На сеновалах — впотьмах.

И чудились

Их ноги босые,

Тихий смешок перед концом.

И ухажеров

Брови косые,

Губы, сдобренные винцом.

Старому хмелю

Их не надо-о-о

Белогрудых цапать, —

Ему теперь

Осталась

Только одна услада:

Ввалиться — ага! —

В закрытую дверь,

Поднять хозяина,

Чтобы он сам,

От бабы отхлынув,

Потный, голый,

Поднес еще раз

К измокшим усам

С питьем развеселым

Ковшик тяжелый.

Чтоб под усталый

Собачий лай,

Рясу

Располосовав

О заплоты,

Пузом осел

Отец Миколай

И захлебнулся

Парной блевотой:

— Го-о-споди…

(Два жирных

Пальца в рот.)

В-в-ерую в тя…

(До самой гортани.)

Две ноги —

И на них живот

И золотого креста блистанье.

И из соседнего

Окна

То ли свет,

То ли горсть зерна,

И ходят

В окне том, топоча

По полу

Каблуками литыми,

Над свечками,

Что пошире меча,

Танцоры,

Хватившие первача,

Обросшие

Махорочным дымом.

И бабы,

Руки сломив в локотке,

Плывут в окне — тяжелые павы.

Там хвост петушиный

На половике,

Там полные рты

И горсти забавы.

А ну еще!

Еще и еще!

Щелканье. Свист…

Дорого-мило!

А ну еще,

Еще

Вперещелк,

Чтоб как волной

Выносило!

А ну еще

Напоследок

Взмахни,

Гульбище, подолом стопудовым

Осени,

Погасившей огни,

Черным деревьям,

Лунам багровым!

А ну!

Еще!

(Киргизы спят

В ковыле, в худом,

Сплошь побиты.)

Еще и еще!

Сто раз подряд

Ноги в пол стучат,

Как копыта.

И только где-то

У Анфисы-вдовы,

На печке скорчившись,

Сын юродивый,

Качая

Рыжий кочан головы,

С ночью шепчется:

— Диво… —

Он, как большой

Черноротый птенчик,

Просит жратвы

И, склонившись вниз,

Слушает до-о-о-лго

Божий бубенчик,

Который тут же

Рядом повис.

9. АРСЕНИЙ ДЕРОВ

Что же Деров, —

Он других поранее

Край этот хлебный

Облюбовал,

И недаром

Его поманивал

Зеленоголовый

Иртышский вал.

На Урале купечество

Крепко встало

Над угрюмой

Хребтовою крутизной, —

Как пожары и грозы,

Шли капиталы,

Подминая Урал,

Горбатый, лесной.

Что ж,

Арсений Деров

Сватался к дочке

Воротилы яицкого —

Не пошла,—

Золотом у нее

Оттянуты мочки

И приданого

Полподола.

Туго в ту пору

К Дерову шли,

Хоть и радел

И забыл про отдых,

Звонкие,

Оспенные рубли

И ассигнации

В райских разводах.

Он забыл, забыл

Про девический смех,

Про клубы

Багровой, душной сирени,

И ему не осталось

В мире утех

Никаких, кроме тех! На поту!

Сбережений!

Он держал их,

Как держат камень в руке,

Как рогатину

Держат перед берлогой.

И ему уже

Виделась вдалеке

Фирма,

Посланная от бога!

Затаился и ждал

Смекала, лобан,

И когда заскрипели

Счастья ступеньки,

Он одернул сюртук

И пошел ва-банк,

На иртышские волны

Поставив деньги.

И его понесла

В медвежьих шкурах

Трактом

От заработков и знакомств

Пара

Заиндевелых

Каурых

Собственных

Через Тюмень и на Омск.

В самую глушь

Он себя запрятал,

Тысячный

Накрутил оборот,

И для него, Дерова,

Курбатов

По Иртышу пустил пароход.

И «Святой Николай»

С «Товар-паром»

Дьяконским «внемли»

Ширили рев,

Славили

Ярмаркам и базарам:

«Славься вовек,

Арсений Деров!»

В сотни тысяч

Выросли тыщи,

Ставил ва-банк

И убил, — с того ль

Был он, Арсенька,

Смолоду нищим,

Встал на соли —

Соляной король.

Встал на соли

На Иртыше,

На Ишиме,

Грабил ладом,

Строил ладом,

Был возвеличен

Между другими

И в Атбасаре

Вымахал дом.

Дом!

Домище!

О трех половинах.

Темный, тяжелый в крестцах, —

Ничего!

Там на взбитых горой

Перинах

Счастье погащивало его.

Счастье его —

От горькой земли,

От соляного

Того приплода,

От Улькунали,

Кишкинтайали…

Пять рублей

На голову шли,

Тыщи несла

Голова доходу.

И уже

Под Урлютюпом

Румяные слепцы

Пели ему в честь

С прибасами сказы

Про завоеванные солонцы,

Про его, короля, лабазы:

«Слава, слава накопителю

Арсению Ивановичу!»

И губернатор Готтенбах

Сказал про него

(Так огласили):

— Держится на таких головах,

Господи благослови, Россия.

* * *

После гульбища

Дождь ударил,

Расстелил по небу

Мех заячий.

Пасмурно стало

В Атбасаре —

Целое утро

Дождь хозяйничал,

Ветреный, долгий.

В самую рань,

В зорю галочью,

Красную до крови,

Метлы шатались

У темных бань,

Бились в окна

Березы мокрые.

У Дерова же золотел

В сумеречную хмарь

На столе

Самовар, гудел,

Всем самоварам

Сущим — Царь.

На ночь вчерась

После празднества

Пьяные сказочники

Привели

Сказку к нему

И, с вымыслом

Дразнясь,

Дерова тешили Как могли:

— …В городе Атбасаре

Кобылица

Поймана на аркан,

А на той кобылице парень

Целый день

Торчит на базаре —

То ли русский, то ли цыган.

Попона не вышита, бедна,

Заломана папаха.

Рожа красная без вина,

Сатинетовая рубаха.

По-русски матерится,

По-цыгански торгуется,

А под ним кобылица

Пляшет, волнуется.

В городе Атбасаре

Бабы ладные на базаре,

Румяные, белые,

Словно дыни спелые,

Со сладкой утробою,

От любви потяжливые.

А кто их отпробывает?

А кто их обхаживает?

А их отпробывают мужья,

А их обхаживают друзья!

В городе Атбасаре

Продают гусей на базаре,

А те, что не проданы,

В траве за огородами

В крепки крылья хлопают,

Бойкой ножкой топают,

Собралися и кричат:

«Замели наших ребят!..» —

Оборвал хозяин,

Послал спать

На двор, в саманки,

Пустомель,

Долго потянулся

И позвал: — Мать,

Дремлется что-то,

Стели постель… —

А на самом рассвете

В дожде косом

Пожаловали гости —

Станичная сила:

Меньшиков,

Усы разводя,

Как сом,

Ярковы

И прочие воротилы.

И супруга Дерова,

Олимпиада,

Прислуг шугнула,

Серьгой бренча.

Гостей улыбкой встретив как надо,

Всех оделила

Глаз прохладой

И заварила

Фамильный чай.

Вынесла в вазах витых варенье

Самых отборных,

Крупных клубник,

Пахших лесом,

Овражной тенью…

Ягодной кровью

Цвел половик,

В старых шкафах

Гремела посуда,

На сундуках

Догорала медь,

Чинно она

Рассадила блюда

И приказала им

Смирно сидеть.

Кушанья слушались.

Только гусь

Тужился, пух

И — треснул от жира.

А за окном

Мир

Долила грусть,

Дождь в деревах

Поплескивал сирый.

Так начинался день середа.

И неспроста

По скатерти белой

Хозяйка (видно, добытый

Со льда)

Плыть пустила

Графин запотелый.

На Олимпиаде

Душегрейка легка,

Бархат вишенный,

Оторок куний,

Буфы шелковые

До ушка,

Вокруг бедер

Порхает тюник.

И под тюником

Охают бедра.

Ходит плавно

Дерова жена,

Будто счастьем

Полные ведра

Не спеша

Проносит она.

Будто свечи

Жаркие тлятся,

Изнутри освещая плоть,

И соски, сахарясь, томятся,

Шелк нагретый

Боясь проколоть.

И глаза, от истом

Обуглясь,

Чуть не спят…

Но руки не спят,

И застегнут

На сотню пуговиц

Этот душный

Телесный клад.

Ей бы в горесть

Тебе, раскол,

Жить с дитем в руках

На иконе.

Села. Ласковая,

Локоть на стол.

И щекой легла

На ладони.

Олимпиада

Сонный день. Осень…

Меньшиков

О-осень.

Олимпиада

Афанасий Степаныч,

Пирога-а…

Меньшиков

Можно.

Олимпиада

Рюмку с холода.

Меньшиков

Скосим.

Олимпиада

Приятная ли?

Меньшиков

Ага.

Олимпиада

Гости, потчевайтесь.

Есаулы

Что жа,

Что жа!

Меньшиков

Ну и пирог,

Ну и пирог,

Ну и жена у тебя —

Гладкокожая,

Арсений Иваныч, густой медок!

Деров

Ишь ты…

Ты на бабу не зарься.

Баба —

Полный туес греха,

В бабе сквозняк, атаманы.

Олимпиада

Арся!

Есаулы

Х-хо!

Ха!

Х-ха!

Деров

Баба —

Что дом,

Щелистый всюду,

Ночью ж она

Глазастей совы,

Только доверься

Бабьему блуду,

Была голова —

И нет головы.

Олимпиада

Будто…

Деров

Пример-от этому близок:

Слышал я —

Может, и не беда, —

Падким сделалось

На киргизок

Наше казачество, оспода!

Слышно,

Из-за этого

Из-за товара

Голову

Обронил атаман.

(За версту, не более,

От Атбасара

Гром хромал — степей Тамерлан,

Божьи горсти

Дождя летели,

Падали тучи

Вниз лицом.)

Деров

Поговорим, казаки,

О деле —

О Григории — свет Босом.

Меньшиков

Босые?

Разве это порода?

Ярков

Выщипы!

Тычинин

Кошмы!

Есаулы

Безродные!

Сброд!

Меньшиков

Сорный народ,

Беспамятный…

Есаулы

Сроду!

Сроду беспамятный!

Меньшиков

Со-орный народ…

Деров

Седни одна голова

Скатилась,

Завтра остатние

Береги.

То ли не щастье

Считать за милость,

Если да вольницу —

Да в батоги!

Как яйцо облупят,

Только взяться!

Пойдут с топорами,

Пойдут с косой,

Будут киргизы

Вольницей зваться,

А государить —

Гришка Босой.

Вот те щастье!

Дрянь дело, дрянь…

На вилы подымут,

Петлей удушат.

Под бок пустили

Гостить Рязань,

Самару и Пермь —

соленые уши.

Киргизам резню бы!

Резню бы!

Олимпиада

У-ужас!..

Деров

Народ-от нежалостлив,

Бит

И дик.

Подумают, встанут

И, понатужась,

Возьмут казаков

За самый кадык.

Меньшиков

Не бывать!

Деров

Берегись, сосед!

Меньшиков

Не бывать!

Деров

А вдруг да будет,

А вдруг вас, допрощиков,

На ответ?

А вдруг вас

Киргиз на пику

Добудет?

И пойдут, Афанасий Меньшиков,

Твои кони

От крепких загонов,

Пылью пыля,

Разномастные,

С золотом на попоне…

Чьи здесь земли?

Есаулы

Наша земля!

Наша земля!

Наша, наша!

Меньшиков

Если надо, то отстоим,

Саблями

Всю, степную, вспашем,

Пиками выбороним!

Дело хочу говорить!

Есаулы

Дело!

Дело!

Меньшиков

Ты, Арсений Иваныч,

Шибко прав.

Мы порешили,

Что время приспело

Наш,

Нутряной,

Показывать нрав.

Мы не робки —

Четырежды в силе —

Вожжи

Намотаны на руках.

Мы промежду собой

Порешили

Кончить Босого —

Босым на страх!

Олимпиада

Ах!

Деров

Без суда?

Меньшиков

Станицей всей!

Всем казачеством,

Всем есаульством!

(Ой, Деров,

Сиди, не сутулься,

Иль тяжело

Голове твоей?

Ходят глаза,

Как рыбы в воде,

Ходят руки по столу,

Ходят губы,

Смех стекает по бороде.)

Деров

Ну бы прикончили

Гришку, ну бы…

Меньшиков

И конец!

Деров

А власть и закон?

Меньшиков

Властно иль нет

Прикончить заразу?

Деров

Пойман

И связан вами,

Но он

Всё же подлежит

Суду и приказу.

Суд наш правый

С ним решит.

Суд решит,

И, где бы он ни был,

Будет Босой

Цепями пришит

К нарам в тюрьме

Иль пущен на небо.

Ярков

Нам бы кончить…

Деров

За-ла-ди-ли!

А по-моему, всё ж

Вот лучше как:

Ты его, Меньшиков,

На баржу — и пошли

В Омск,

В кандалах,

Погостить, голубчика.

Тычинин

Кончить бы…

Есаулы

Кончить!

Кончить!

Деров

И-и-их,

Поберегите

Петлю и плети, —

У нас в России

Кончает таких

Сам — государь

Александр Третий.

Мы с ним

Имеем думу одну,

В его соседстве

Мы не ослабли,

Мы охраняем

Эту страну —

Закон охраняет наши сабли.

Меньшиков

Ладно, закон,

Он, конечно, ладно…

Пошто ж он пройдет

Мимо наших рук?

Чтобы другим

Бунтовать неповадно,

Надо ж Босому

Сделать каюк.

С грамотой!

Всей станицей!

Деров

Смотри.

Меньшиков

Мы всей управой

Дело то сладили,

Чтобы назавтра же,

До зари,

Гришка погуливал

На перекладине.

Деров

Дело ваше!

Меньшиков

Мы в ответе!

(Дождь по лывам хлестал вразброс,

В окна

Рогатые лезли ветви,

Угли сыпались на поднос.)

Что ж,

Арсений Иваныч, кончать?..

Ярков

Нам бы…

Олимпиада

Пей, остывает чай-то,

Весь измотался…

Деров

Спасибо, мать.

Меньшиков

Кончить, что ли, Иваныч?

Деров

Кончайте!..

Часть третья

10. КАЗНЬ

Дед мой был

Мастак по убою,

Ширококостный,

Ладный мужик.

Вижу,

Пошевеливая

Мокрой губою,

Посредине двора

Клейменый бык

Ступает,

В песке копытами роясь,

Рогатая, лобастая голова…

А дед

Поправляет на пузе

Пояс

Да засучивает рукава.

— Ишь ты, раскрасавец,

Ну-ка, ну-ка…

Тож, коровий хахаль,

Жизнь дорога! —

Крепко прикручивали

Дедовы руки

К коновязи

Выгнутые рога.

Ласково ходила

Ладонь по холке:

— Ишь ты, раскрасавец,

Пришла беда… —

И глаза сужались

В веселые щелки,

И на грудь

Курчавая

Текла борода.

Но бык,

Уже учуяв,

Что слепая

Смерть притулилась

У самого лба,

Жилистую шею

Выгибая,

Начинал крутиться

Вокруг столба.

Он выдувал

Лунку ноздрями,

Весь —

От жизни к смерти

Вздрогнувший мост.

Жилы на лопатках

Ходили буграми,

В два кольца свивался

Блистающий хвост.

И казалось,

Бешеные от испуга,

В разные стороны

Рвутся, пыля,

Насмерть прикрученные

Друг к другу —

Бык слепой

И слепая земля,

Но тут нежданно,

Весело,

Люто,

В огне рубахи,

Усатый, сам

Вдруг вырастал

Бычий Малюта

С бровями,

Летящими под небеса.

И-эх!

И-эх!

Силушка-силка,

Сердцу бычьему перекор, —

В нежную ямку

Возле затылка

Тупомордым обухом

Бьет топор.

И на бок рушится,

Еще молодой,

Рыжешерстный,

Стойкий, как камень,

Глаза ему хлещет

Синей водой,

Ветром,

Упругими тростниками.

Шепчет дед:

— Господи, благослови… —

Сверкает нож

От уха до уха, —

И бык потягивается

До-олго… глухо…

Марая морду

В пенной крови.

(Рассвет, седая ладья луны, соборный крест блестит, из колодцев вода, вытекая, над ведрами гнется. Стучат батожками копыт табуны. Два голоса встретились. Оглашена улица ими. Гремят колодцы. Рассвет. И гнутой ладьей луна, и голос струей колодезной гнется.)

Девка

Ты, дядя, откудова?

Казак

Кокчетавской станицы.

Девка

По облику глядя, дак ярковский, чо ли?

Казак

Ярковский и есть.

Девка

А! Ну, так я побегу.

Казак

Куда в рань такую?

Девка

Не слышал рази?

Седни

Возле Усолки

Наши

Гришку Босого

Кончают…

(Тихо. Кони ноздрями шумят. Розовый лес и серый камень, росой полонен любой палисад, девка бежит, стуча каблучками. Берег туманен. Сейчас, сейчас! Первый подъязок клюнет на лесу, выкатив кровью налитый глаз, зов повторит петух под навесом.)

1-й пьяный

Ну ладно, повесьте, повесьте,

Сукины сыны, вот я весь тут.

2-й пьяный

Совершенная правда.

Никто нам пить запретить не может.

(Сейчас, сейчас! Раскрыты ворота, и лошади убегают туда, где блещет иконною позолотой еще не проснувшаяся вода. Как будто бы волны перебирали ладони невинных улыбчивых дев, сквозили на солнце и прятались в шали, от холода утреннего порозовев. Стоит в камыше босоногое детство и смотрит внимательно на поплавок. О, эти припевы, куда же им деться от ласк бессонных и наспанных щек!)

А делают это вон как:

Яме

Перекрестили

Лесинами пасть.

Сплелись лесины

Над ней ветвями,

А яма молчит

И просит —

Упасть.

На тех лесинах

Сороки сидели,

На тех лесинах

Зимы седели,

Их трогали ночь

И утренний дым,

Туман об них

Напарывал пузо, —

А тут аркан

Приладили

К ним,

С петлей на конце

Для смертного груза.

Прибежала

Здришная женка Седых —

Заспанная,

Только что

С-под одеяла,

К яме толкнулась:

— Куды?

— Сюды.

— Батюшки!

Неужто же запоздала?

— У спешь, — утешали, —

Годи, успешь… —

К яме

Старый выслуга:

— Люди!

(По-вороньи клоня

Буграстую плешь.)

А не мелка ли такая Будет?

— Ого! —

Папахой скрыл седину,

Провел

Устюжанин сердитоскулый

Пузатую,

Чуть живую жену.

Кругом шепоток:

— На сносях.

Ра-азду-ло… —

Других не тесня,

Пришли Ярковы,

Чубов распустив

Золотой ковыль.

Народ зашумел:

— Босые! —

И снова:

— Меньшиковы!

— Меньшиковы!

— Меньшиковы!

Всё начальство,

Вся знать

При шпорах:

Шесть колец,

Семь колец,

Восемь колец.

Только! И сызнова

Долгий шорох:

— Босые, Босые…

— Босой-отец!

Женка Седых:

— А где же Гришка? —

Ей враз

Похохатывали:

— Ишь ты, что ж!

Гришке, брат,

Гробовая, брат, крышка!

Гришка, брат, будет,

Коли подождешь… —

Таратайка.

Иноходь.

Хаджибергенев!

— Аман-ба! В дороге —

Четыре дня. —

Пайпаки

Шлепают о колени.